ブログ

怒ってばかりいる人の対処法 2

誰しもが、理不尽な形で怒られた

ことがあるのではないでしょうか。

職場、家族様々な場面で怒りの

矛先が自分に向けられることも

少なくないと思います。

しかも、次の日になると

怒りをぶつけてきた本人は

相手にどんな言葉を投げたのか

覚えていない人が多いように感じます。

実は、私も昔は怒る側でした。

怒りで支配されたときは

次の日には、相手にどんな言葉を

投げつけたのかは覚えていない

ことがほとんどでした。

ただ、忘れていることを

知られてしまえば非難されそうで

そこから逃げるために

怒り続けるという悪循環。

全ての人が同じではないでしょうが

怒りで感情のコントロールができなく

なった人は少なからず覚えがある

のではないでしょうか。

といったように、怒りに任せて

放たれた言葉の7割くらいは

本人も覚えていないという

こともあり得るのではないでしょうか。

どうせ忘れてしまっているなら

一語一句受けとめる必要はなくて

相手が本当に伝えてと思っている

ことだけ受け止めるだけで

いいんじゃないかと思うんです。

ただ、その渦中で怒り狂っている人

を目の前にすれば、委縮して

大事なことまで聞き逃してしまう

可能性もあります。

大事なことを聞き逃さないためにも

委縮せずにいられるようにするのが

とっても大事になります。

そこで、そんな時にでも

冷静さを保つ方法があります。

私くらいの年齢だと

「マジンガーZ」で通じると思いますが

若い人だと伝わりにくいので

「エバンゲリオン」でもイメージ

出来ると思うんだけど...

怒り狂っている人と対峙した時に

「大きなロボットを人間が操縦する」

ところを思い浮かべてください。

怒り狂っている人の存在はとても

大きく感じますが、実のところは

人一倍怖がりで小心者だという人が

ほとんどです。

そこを踏まえて、怒り狂っている姿を

「小さいオジサンが汗をかきながら

一心不乱に操縦をしている」光景を

想像してみてください。

私の場合は。よりおもしろくしたいと

思ったので、その操縦者を

加トちゃん・ケンちゃんの

キャラクターの加トちゃんを想像します。

⇧著作権を考慮して似た画像を。

こんな感じの小さいオジサンが

汗だくで一心不乱に操縦しているのを

想像すると恐怖感が和らぎませんか。

頭の中だけでイメージできて

その場の恐怖感が和らいで

少し冷静になれて、誰も傷つける

ことのない方法なんです。

怒っている人を見たら

「加トちゃん(小さいオジサン」を

思い出してみてください。

クスっと笑えて少し楽に

なれるはずです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

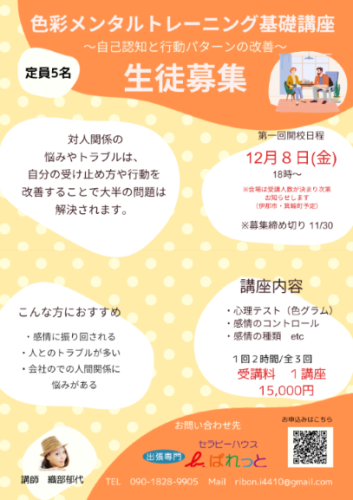

ここからはお知らせです。

そんな感情のコントロールをする方法が

身に着けられる

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市「アルラ」

長野県伊那市荒井3428番地7

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

怒ってばかりいる人の対処法

「すぐ怒る人やイライラを

表に出してしまう人」

といった人との関わりは

とても難しいと思います。

うちに通っている生徒さんや

クライエントの方の中でも

こういった内容の相談も

とても多くいらっしゃいます。

怒りの矛先が自分に向いている時は

もちろん、他の誰かに矛先が

向いたとしても、気持ちの

いいものではありません。

ただ、ひとつわかって欲しいのは

怒りをぶつけてくる側の人も

おそらく、したくてしてるわけでは

ないということです。

もちろん、褒められた行為では

ありませんが、本人にしてみれば

どうしていいか分からない

といったところなのかもしれません。

それを頭の隅に置きながら

今までの記事では、自分が怒りの

感情とどう向き合うかのお話でしたが

今回はそう言った相手を

どう対処すればいいかのお話です。

まず、常にイライラしたり

怒ってしまう人は「怒り」の感情を

コミュニケーションの道具として

使っている可能性があるのです。

どういうことかというと、

例えば、「強くなければ」とか

「負けないように」といった気持ちが

優先されると自分の「弱さ」を

否定したくなります。

少し前の記事でもお話をしましたが

心の奥底には、「怒り」「悲しみ」

「不安」「喜び」という4つの

本物の感情が備わっています。

その大事な本物の感情をしっかり

味わっていなければ、感情という

ものはどんどん複雑になります。

例えば、何か悲しい出来事があった

としましょう、その時に誰かに

「そんなに悲しまないで」と言われる

ことってありますよね。

その誰かは、励まそうとしていて

悪意は全くありません。

この時に、「悲しんでいてはいけない」

と本物の感情を押し殺して別の感情を

持ち出すようになります。

その別の感情で使いやすいのが

「怒り」の感情なんです。

だからこそ、怒りっぽい人は

本当のところは「悲しい」「不安」を

感じていて、その感情を「弱み」と

捉えているのかもしれません。

その「弱み」を認めたくなくて

自分以外の人に知られたくなくて

「怒り」という感情を道具に使い

表現をしているのです。

そう考えてみると

いつも怒りを抱えている人も

苦しんでいて、もっと楽に穏やかに

暮らしていきたいと思っているはずで

ただ、方法を間違っているだけなのです。

いつもイライラして怒っている人の

「本物の感情はどうなんだろう」

想像することでその人に対する

嫌悪感みたいな嫌な感じが

少しずつ軽減できます。

かと言って、理不尽に怒る人を

許して認めろということでは

ありません。

怒りの感情を振りまいている人の

本物の感情に視点を置くことで

自分のダメージが軽減できて

相手の怒りの感情に振り回されずに

すむという感じです。

そうすることで、ある程度

相手との距離が保てるので

次の最善策を考える余裕が

出来るというわけです。

怒ってばかりいる人の対処法は

いくつかありますが

まずは、相手の「本物の感情」を

想像して、今この人は「悲しい」

のかもしれないと思うことで

自分の感情をコントロールするのが

人間関係を楽にする第一歩になるのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

そんな感情のコントロールをする方法が

身に着けられる

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市「アルラ」

長野県伊那市荒井3428番地7

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

質問力が人間関係を発展させる

多くの人と関わる中で

「初対面の人と話をするのが苦手」

「会話のネタが尽きてしまう」

という話をよく耳にします。

特に、初対面ともなると

相手の情報が少ないので

会話を広げるのは

なかなか難しいですよね。

会話が弾むのには

話すネタ(話題)を持っている人が

有利だと思われがちですが、

実は、「質問力」の方が

遥かに重要なんです。

例えば、相手に

「休みの日に何をしてますか?」

と質問したとします。

すると相手は休みの日に

していることを答えます。

では、「休みになったら何がしたい?」

と質問したらどうでしょう。

あれもしたい、これもしたいと

想像を巡らせて答えを

探すのではないでしょうか。

その先をの会話をもう少し進めると

相手:「海外旅行に行きたい」

私:「どこに行きたいですか?」

相手:「ハワイ」

私:「ハワイで何したいですか?」

相手:「マリンスポーツ」

この会話の方法だと

想像できることがそう多くはなく

会話の広がりは期待できません。

それを、

相手:「海外旅行に行きたい」

私:「なぜ海外?」

相手:「ハワイが好きなんです」

私:「好きになったきっかけは?」

相手:「ある映画のシーンに憧れて」

私:「それはどんな映画なの?」

といったように、

元の海外旅行の話から

映画の話に移り、

会話が広がっていきます。

先の会話は、事や物に対する会話で

後の会話は、感情が出やすい会話。

相手の感情に寄り添うことが出来れば

会話も弾みます。

といったように、

質問力を身に着けることで

人間関係を発展させることが出来て

信頼関係を築く第一歩に

なるのではないでしょうか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市内・箕輪町内

受講人数によって場所を決定します。

開催場所が決まり次第ご連絡いたします。

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

言葉のキャッチボールの本当の意味とは

コミュニケーションを図るうえで

「言葉のキャッチボール」という

言葉をよく耳にします。

誰かに話しかけたら、

一般的で常識的な言葉が返ってくれば

言葉のキャッチボールが出来ていると

と考えている人が多いと思うんです。

確かに、間違いではないんですが

この状況を言葉のキャッチボールが

出来ていると思うのは危険です。

事実のやり取り、例えば

A:今何時ですか?

B:〇〇時です?

この場合は感情が介入しないので、

見えてるそのままを

言葉を使って伝えることが出来ます。

この事実に関しては、

言葉のキャッチボールは

そう難しいことはありません。

厄介なのは、「感情」を伝える時。

皆さんは、弱みを人に見せられなくて

本当は淋しいと思っているのに

つい怒りをぶつけてしまった

といった経験がありませんか?

人は、幼少期(5~6歳)位までに

本物の感情を相手にぶつけ

どんな反応や態度を自分に向けて

来るのかを何度も試します。

その反応や態度が自分の欲求を

満たすのかそうではないのかを

判断して、満たされなければ

本物の感情以外の感情をぶつけ

欲求が満たされる方法を見つけます。

その見つけた方法で

この先も生きていこうと

決めてしまうわけです。

大人になってもこの方法を

かたくなに守ろうと努力します。

感情については、

この幼少期に決めた方法があるので

言葉という道具を使っても

本物の感情は伝わらず、

何か足りてないという気持ちが

残ってしまうものです。

とすると、本当に

言葉のキャッチボールは

出来ていると言えるでしょうか。

本物の感情置き去りにしたまま

幼少期に成功した方法で

言葉のキャッチボールをしている

のかもしれません。

もちろん、本物の感情を

相手にぶつけてしまえば

相手との関係性はうまく

いかないでしょう。

だからこそ、周りとの関係を

保つためにも、「本音」と「建て前」

があるとも言えます。

そこで、いちばん大切なのは

自分自身が本物の感情を認識して

認めているのかなのです。

「本音」と「建て前」が

悪いのではなくそれを自覚して

本音の部分を否定せずに

大事にすることが大切です。

しかも、相手にも「本音」と

「建て前」があるということを

忘れてはいけません。

相手の「本音」の部分を想像し、

労わることも重要です。

それが、本当の意味での

「言葉のキャッチボール」に

なるのではないでしょうか。

あなたは、自分の本音を

優しく抱きしめていますか?

相手の本音を大切にしていますか?

いちど考えてみてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市内・箕輪町内

受講人数によって場所を決定します。

開催場所が決まり次第ご連絡いたします。

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

人との関係性を築くには「探求心」が必要

最近、地域の学校に探求の授業の

お手伝いに行くことが増えています。

「探求」何かを探し求めることで

よく探求心という言葉なら

よく耳にしますよね。

学校でも、私たちのような

地域で働く大人たちや

様々なツールを使って「探求」を

深める授業を進めています。

そのひとつで、

OODA(ウーダ)ループという

意思決定プロセスに準じて

「探求学習」を進めている

学校もあります。

その探求学習をお手伝いしていて

気づいたことがあるんです。

人との関係性を築き続けていくことは

まさに「探求学習」と同じ。

先程の「OODA(ウーダ)ループ」は

観察(observe)

方向づけ・仮説構築(orient)

選択(decide)

行動(act)

を繰り返すプロセスです。

このプロセスを人との関係性に

置き換えてみると

観察➩道具(言葉、表情)選び

➩接し方を決める➩話すといった

感じになると思うんです。

前回の記事でも、

人との関係性を築くのは

とても面倒で時間がかかるもの

しかも、生きる上での悩みの

ほとんどが人間関係です。

その面倒で時間がかかって

悩みのほどんどを占めている

人との関わりを築いていくのには

ひと工夫が必要です。

そのひと工夫に

先程の「OODA(ウーダ)」の

プロセスを繰り返してみるのも

効果が高いと考えます。

人との関係性を築くには

これという正解やマニュアルは

存在しません。

まさに「探求」なんです。

もし、人との関係性に悩んでいる

のなら、悩むことをやめて

探求なんだと捉えることが

改善の第1歩になる

のではないでしょうか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

先月からお話していた

新講座や新メニュー

それに伴う料金変更など

大幅なリニューアルが完了しました。

メニューをご覧になりたい方は

こちら⇦をクリック。

講座の詳細については

お問合せフォームにて

ご連絡ください。

第1期生の募集は年内を考えています。

こちらは詳細が決まり次第

お知らせします。