ブログ

「もやもや」したら新しい自分に出会うチャンス⁉

説明できないけどなんかもやもやする

なんてことは皆さん一度は経験が

あるのではないでしょうか。

もやもやするのはすっきりしなくて

気持ち悪いものですよね。

だから、多くの人はもやもやしない

ことがいいように思いがちです。

でも、このもやもやがないと

新しいやり方や、新しい情報を

入手しようと思うことも無いので

変化もない生き方になってしまいます。

しかも、人間というものは

何かしら変化を求める生き物で

何の変化もないことを物足りなく

感じてしまう生き物です。

人間が何かしらの変化を求める

のだとしたら、視点を変えると

もやもやするという状況は

変化をするための現象だと

考えることもできます。

少し前に「探求」がテーマの研修に

参加した際に、講師の方々のお話から

疑問を持ち続けることが探求なんだと

気づかされました。

そう考えるとこのもやもやって

複数の疑問が絡み合って

出来ているのではないかと

思ったんです。

疑問があってもその時の状況で

解消する前にそれに関連した

疑問が生まれごちゃごちゃに

なったのが「もやもや」なのかも。

とすると、もやもやすることは

自分が変化するための兆候で

もやもやをひとつひとつ明確にして

自分自身を探求することが

新しい自分に出会える

ことなのかもしれません。

今年は、

私自身もこのもやもやすることを

面白がりながら新しい自分に

出会えるように実践して

みようと思っています。

皆さんも、「もやもやする」ことを

一緒に面白がりませんか。

思いもよらない自分に

出会えるかもしれません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

12月に開催した料理教室ですが

平日のご希望にお応えして

2月5日(月)の開催が決定しました。

⁂料理教室詳細⁂

日時 2月5日(月)

10:00~12:00

開催場所 わいわいハウス(宮田村)

メニュー 薬膳発酵スパイスおかゆ

豆サラダ

甘酒デザート

料金 3,000円(現地払い)

定員 4名

https://ssl.form-mailer.jp/fms/fc3ddad0803491

~~~~~~~~~~~~~~~~

⁂⁂⁂講師紹介⁂⁂⁂

小林絵美子

ナチュラルサロンmanomano代表

セラピスト歴15年

発酵食マイスター

発酵食健康アドバイザー

長年のセラピスト経験から

外側からだけのケアに難しさを感じ、

自社オリジナル布ナプキン作成や

発酵の資格を取得。

2人の子供を持つ

ワーキングマザーであるため、

仕事と家族の健康を

守るため日々奮闘中

~~~~~~~~~~~~~~~~

⁂⁂⁂整え・Laboとは⁂⁂⁂

整え・Laboの立ち上げのきっかけは

「フェムケア」に興味を持ったこと。

私自身、子宮内膜症の一種で

「子宮腺筋症」を患い

40歳の時に子宮全摘の経験があって

女性の月経、妊娠、更年期などの

女性特有の問題に対して

何か出来ないかと思ったのです。

そこで、友人の

オリジナル布ナプキンの開発や

発酵食の専門家で

メディカルアロマセラピストの

「小林絵美子」さんに相談。

その時の話の中で、

二人に共通していたのは

「セルフケア」重要性でした。

私の仕事でもそうですが

サロンに通うことも大切ですが

時間や金銭面を考えると

そう頻繁には通えないのも事実。

そういった場合、

サロンに行かない間に何もしなければ

からだはケアの前に戻ってしまいます。

それを防ぐためにもセルフケアが重要。

そのための楽しく学ぶ場所があったら

と思って立ち上げました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ナチュラルサロンmanomano

小林絵美子さんのHPはこちら↓

https://manomano213.amebaownd.com

Instagramはこちら↓

emi_manomano

褒めるより認めるほうが効果が高い

「褒めて育てよう」という言葉を

よく耳にしますが、褒める行為は

実はとても難しいんです。

特に、あまり褒められた

記憶がない人は褒められ慣れて

いない傾向にあります。

なので、褒められるとかえって

「そんな価値が無いのに」と

褒められているのにも関わらず

否定的な感情を抱いてしまう

ことも少なくありません。

そしてまた、褒められ慣れて

いない人は、褒めるのも

得意ではないんです。

褒められて育った人は

聞きなれた言葉やタイミングなど

日常当たり前に体験したことなので

相手を褒めることも無意識的に

できているのです。

逆に、褒められ慣れていない人は

言葉やタイミングなどの体験が

少ないので、いざ相手を褒めようと

しても、すっと言葉が出ない、

またタイミングなども計れないのです。

といったように、褒めることは

思いのほか難しいのです。

また、「すごいね」や「いいね」など

曖昧な言葉はかえって逆効果。

「本当にそう思ってる?」

「形だけじゃないの?」

など、否定的に捉えてしまう

可能性もあるんです。

そんな難しい「褒める」ことよりも

もっと簡単で誰にでもできるのが

「認める」ということなんです。

認めるということは、

事実に目を向けているので

具体的で相手にもわかりやすいのです。

「いてくれて助かった」

「前よりも出来ている」と言った

ことなら褒めるのが苦手な人でも

言葉にしやすいのではないでしょうか。

しかも、事実なので

曖昧に褒めるよりも相手に

すんなりと受け入れられるので

否定的にならず効果が高いと言えます。

褒めることに苦手意識がある人は

是非試してみてください。

思いのほか効果が見えてきますよ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

12月に開催した料理教室ですが

平日のご希望にお応えして

2月5日(月)の開催が決定しました。

⁂料理教室詳細⁂

日時 2月5日(月)

10:00~12:00

開催場所 わいわいハウス(宮田村)

メニュー 薬膳発酵スパイスおかゆ

豆サラダ

甘酒デザート

料金 3,000円(現地払い)

定員 4名

https://ssl.form-mailer.jp/fms/fc3ddad0803491

~~~~~~~~~~~~~~~~

⁂⁂⁂講師紹介⁂⁂⁂

小林絵美子

ナチュラルサロンmanomano代表

セラピスト歴15年

発酵食マイスター

発酵食健康アドバイザー

長年のセラピスト経験から

外側からだけのケアに難しさを感じ、

自社オリジナル布ナプキン作成や

発酵の資格を取得。

2人の子供を持つ

ワーキングマザーであるため、

仕事と家族の健康を

守るため日々奮闘中

~~~~~~~~~~~~~~~~

⁂⁂⁂整え・Laboとは⁂⁂⁂

整え・Laboの立ち上げのきっかけは

「フェムケア」に興味を持ったこと。

私自身、子宮内膜症の一種で

「子宮腺筋症」を患い

40歳の時に子宮全摘の経験があって

女性の月経、妊娠、更年期などの

女性特有の問題に対して

何か出来ないかと思ったのです。

そこで、友人の

オリジナル布ナプキンの開発や

発酵食の専門家で

メディカルアロマセラピストの

「小林絵美子」さんに相談。

その時の話の中で、

二人に共通していたのは

「セルフケア」重要性でした。

私の仕事でもそうですが

サロンに通うことも大切ですが

時間や金銭面を考えると

そう頻繁には通えないのも事実。

そういった場合、

サロンに行かない間に何もしなければ

からだはケアの前に戻ってしまいます。

それを防ぐためにもセルフケアが重要。

そのための楽しく学ぶ場所があったら

と思って立ち上げました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ナチュラルサロンmanomano

小林絵美子さんのHPはこちら↓

https://manomano213.amebaownd.com

Instagramはこちら↓

emi_manomano

新年のごあいさつ

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

今年は、元旦に大きな地震、

航空機事故など苦難に見舞われた方に

心からお見舞い申し上げます。

少しでも早く日常が戻ることを

祈るばかりです。

大きな災害があるたびに

「自分に何ができる」と考えますが

結局、直接何かできることは少なくて

無力さを痛感します。

こんな気持ちを抱く人も

多いのではないでしょうか。

そんな時にいつも思うのは

自分が出来る範囲で出来る事だったり

例えば、「募金」なら

出来そうなきがしませんか。

それから、こういった災害などが

起きると、メディアやSNSで

情報を耳にすることになります。

中には、そういった画像や映像を

目にすることで、さも自分が体験

しているかのような感覚になり

体調を崩してしまう人も

少なくありません。

でも、そうなってしまうと

いざ、何か支援をしようと

思っても、元気でなければ

それこそ何もできません。

だからこそ、このような状況の時は

自分の足元を見直す事が重要です。

足元を見直すとは、

今、身の回りの当たり前なこと

に目を向けてみてはいかがでしょう。

家族が元気で過ごせていること

暖かい部屋で眠れること

毎日ご飯が食べられること

まずは自分の身の回りのことに

目を向けて自身の土台を整えて

支援が必要な時に、自分なりのことが

出来るように準備が必要です。

私自身も出来ることは少ない

のかもしれませんが、

気持ちを整え自分が出来ること

からしていこうと思っています。

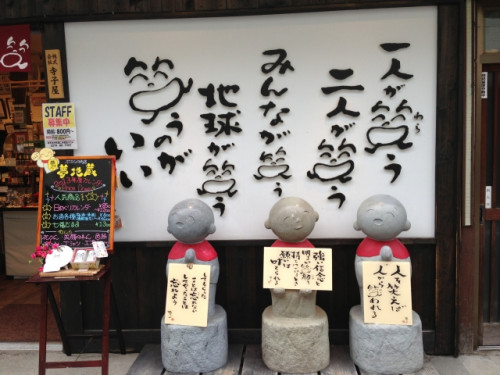

笑顔は筋トレで作れる!?

悩みを抱えた人や

落ち込みやすい人の多くは

「笑えない」「笑顔になれない」

とおっしゃいます。

でもね、笑顔も表情筋が

動くことで作られるので

普段から鍛えることが出来るんです。

確かに、問題やトラブルを

抱えたその時は、どんな人でも

笑顔が消えてしまうでしょう。

そんな笑顔になれない時、

無理にでも「笑う」と

唱える人もいますが、

笑おうとしても表情が固まって

動かないですよね。

だからこそ、

何もない穏やかな時に

たくさん笑っておくことが大切。

そうすることで表情筋を

鍛えることが出来るんです。

実は、問題やトラブルが

起きやすいと思っている人に

限って、普段から「笑顔」を

作れてないのです。

常に無表情だったり

どうかすると怒り顔だったり。

これは、私の実体験でもあって

20代前半から半ばにかけて

「笑っているだけで自分がない」

と言われ、笑えなくなりました。

今考えると、その言葉を放った人は

何も「笑うな」とは言ってなかった

はずなのに、私の受け止め方が

「笑うのがダメ」と

捉えてしまったのです。

その時の生活の環境や

状況など様々な要因で

笑うことを封印して

「怒る」ことで意思表示をする

という手段を選んでしまいました。

すると、毎日「怒る」に繋がる

出来事が起き、毎日毎日何かに

怒っている毎日でした。

周りからも、

「よくそんなに怒ることがあるね」

と言われるくらいです。

そのうち、怒ってなくても

「何怒ってるの?」と言われる始末。

そんな怒り顔が日常の私には

問題やトラブルが何かしら毎日

降りかかっていました。

そんな生活を10数年過ごしたころ

今の私のベースとなる心理学に出会い

最初に訓練したのが

鏡の前で「笑顔」の練習でした。

タイトルにもあるように

「笑顔」を作りだすのは

筋トレなんです。

毎日怒っていた私は

これが結構時間がかかりました。

常に、部屋のテーブルの

手の届くところに手鏡を置いて

ことあるごとに笑顔を作っていました。

数年はかかりましたが、

今は割と表情は豊になりました。

すると不思議なことに

あんなに毎日起きていた

問題やトラブルが今は

ほとんど起こりません。

というより、私の周りに

よく笑う人が増えたせいか

問題やトラブルが重くのしかかる

こともなく「面白がる」ことが

出来ているのかもしれません。

といったように、

普段から「笑顔」のトレーニングを

することで、実は問題やトラブルが

あったとしても、「笑顔が消える」

ことは無くなるのです。

今年も残りわずかです。

来年がご自身にとって豊かな年に

するためにも今から

「笑顔」の筋トレしてみませんか。

「笑う門には福来る」です。

~~~~~~~~~~~~~~~~

そして、今回の記事が

今年最後の記事になりそうです。

ちょうど昨年の今頃

ブログをはじめました。

文章を書くのが苦手で

更新のペースもゆっくり。

そんな私のつたない記事に

お付き合いいただき

ありがとうございました。

来年も自分なりのペースと

文章ですが読んで頂けると

嬉しいです。

何かと気忙しい時期ですが

くれぐれもご自愛なさって

よいお年をお迎えくださいね。

セルフケアは誰かと一緒が効果的

セルフケアを自分でやろうと思っても

長続きしないことってないですか。

セルフケアをした方がいいのは

わかっちゃいるけど

私は基本ずぼらな性格で

セルフケアもだいたい三日坊主。

セルフケアを日常に取り入れるのは

なかなか難しいと思うのです。

ましてや子育て中のママたちは

ただでさえ忙しい毎日、

家庭の中では時間を作るのも

なかなか難しいと思うんです。

また、セルフケアといっても

からだ、食、心など色々な

やり方が存在します。

学ぶだけでもひと苦労で学ぶことが

目的になってしまいます。

セルフケアの目的は

「学ぶ」だけではなく、学んだ知識を

日常に、しかも無意識的に

習慣にいていく必要があるんです。

セルフケアとは今の生活習慣に

少しだけケアの方法を取り入れ

それを習慣にすることなのです。

そして、ひとりだけでは長続き

しないセルフケも仲間と一緒なら

少しは長続きするかもしれません。

そんな思いで、誰かと一緒に

学び、実践をしながら

セルフケアをしていく場に

なればと「整え・Labo」を

立ち上げました。

そして、そんなママさん達や

ま日々忙しい毎日でなかなか

時間が取れない人達が

息抜きができて、皆で一緒に

セルフケアを楽しめる場に

なればと思っています。

その「整え・Labo」立ち上げの

プレイベントとして

「発酵料理教室」を開催します。

~~~~~~~~~~~~~~

ここからはイベントの詳細です。

⁂料理教室詳細⁂

日時 12月17日(日)

10:30~12:30

開催場所 伊那まちBASE

メニュー 薬膳発酵スパイスおかゆ

豆サラダ

甘酒デザート

料金 4,000円(現地払い)

定員 8名

持ち物 お持ち帰り用容器

お申込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/fc3ddad0803491

Facebookイベントページはこちら↓

整え.Labo | Facebook

~~~~~~~~~~~~~~~~

⁂⁂⁂講師紹介⁂⁂⁂

小林絵美子

ナチュラルサロンmanomano代表

セラピスト歴15年

発酵食マイスター

発酵食健康アドバイザー

長年のセラピスト経験から

外側からだけのケアに難しさを感じ、

自社オリジナル布ナプキン作成や

発酵の資格を取得。

2人の子供を持つ

ワーキングマザーであるため、

仕事と家族の健康を

守るため日々奮闘中

~~~~~~~~~~~~~~~~

⁂⁂⁂整え・Laboとは⁂⁂⁂

整え・Laboの立ち上げのきっかけは

「フェムケア」に興味を持ったこと。

私自身、子宮内膜症の一種で

「子宮腺筋症」を患い

40歳の時に子宮全摘の経験があって

女性の月経、妊娠、更年期などの

女性特有の問題に対して

何か出来ないかと思ったのです。

そこで、友人の

オリジナル布ナプキンの開発や

発酵食の専門家で

メディカルアロマセラピストの

「小林絵美子」さんに相談。

その時の話の中で、

二人に共通していたのは

「セルフケア」重要性でした。

私の仕事でもそうですが

サロンに通うことも大切ですが

時間や金銭面を考えると

そう頻繁には通えないのも事実。

そういった場合、

サロンに行かない間に何もしなければ

からだはケアの前に戻ってしまいます。

それを防ぐためにもセルフケアが重要。

そのための楽しく学ぶ場所があったら

と思って立ち上げました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ナチュラルサロンmanomano

小林絵美子さんのHPはこちら↓

https://manomano213.amebaownd.com

Instagramはこちら↓

emi_manomano