ブログ

潜在意識を整理する重要性~頭の中の押し入れ~

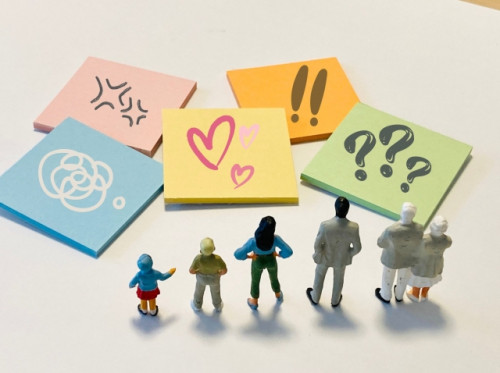

皆さん、人間の脳内に意識と無意識の

領域があるのはご存じですよね。

その意識と無意識の割合がどの位

だと思いますか?

正解は、

無意識が動く割合は95%、

意識が動く割合は5%です。

人は無意識に動かされている

と言っても過言ではありません。

その無意識は生まれてから

現在までに感じた感情の記憶や

習慣が影響しています。

もう少し説明すると、

感じた感情や習慣になっている

ものは、潜在意識に埋め込まれて、

その潜在意識の情報で無意識的に

からだが動くということです。

年齢を重ねれば重ねるほど、

感じた感情や習慣の情報は

増えていきます。

そこで、皆さん

ご家庭の押し入れを想像してください。

もう使わなくなって忘れ去られたもの

が入っていませんか?

押し入れに物が入らなくなれば、

新しいものをしまうために

押し入れの中を片付けますよね。

押し入れなら、

容量がきまっているので

入らなくなれば、新しい物を

入れるために整理をするしかありません。

潜在意識には容量の制限がないので

年齢を重ねれば、中は今までの

記憶でごちゃごちゃになります。

押し入れと同じように、

定期的に整理しないと、

中に何が入っていているかも

分からない状況になってしまいます。

自分では気づかないうちに

無意識に反応をして

思いもよらない方向へ

動かされているということに

なってしまいます。

遥か昔に潜在意識に埋め込まれた

ものの中には、大人になった今は

使い物にならないものも

たくさんあります。

潜だからこそ、

在意識の中身をいるものと

いらないものに振り分けて

整理することが重要なんです。

潜在意識を整理することで

無意識の行動が少しづつ

変わってきます。

潜在意識を整理する方法が

ありますので、

次回の記事でお話しますね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング体験会」

毎月第4水曜日、土曜日に

開催しています。

詳細はチラシ画像でご確認ください。

体験会では、

色彩とコミュニケーション心理学を

融合した「心理テスト」を体験できます。

今の自分(心理状態)を

色のイメージで判断できます。

こんな方におすすめ。

部下につい強く怒ってしまう

上司との関係がうまくいかない

お子さんとの関係がうまくいかない

両親とうまくいかない...etc.

普段、人間関係がうまくいかなくて

お悩みの方はこの機会に自分の心を

見える化して、問題解決のヒントを

探しましょう。

申し込み方法

体験会申し込みフォームから

https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001

または、こちらの申し込みQRコードから

ご参加お待ちしています。

不安とどう向き合いますか?

数年前にコロナ感染症が蔓延して、

最近になって少しはコロナ縛りも緩んできました。

がっ!

ここへ来て、物価の上昇、ウクライナの戦争な、AIの進化

などなど、

世の中が目まぐるしく動いている中で

不安を感じることが本当に増えました。

不安ってなぜ感じるんでしょう?

そして、不安は無くなるのでしょうか?

皆さんはどう考えます?

そう、不安のほとんどは、

「知らない」「わからない」ことに心が反応して「不安」という感情が生まれるんです。

人は、意外とわからないことだらけ。

コロナ感染症、物価の上昇、ましてや戦争など、自分の力ではどうにもできないことにでも

心は反応してしまいます。

もう少し細かく説明すると。

人が外的刺激(メディアや人からの情報)を受けると

特にネガティブな情報に対して

まず体が反応して、呼吸が浅くなったり、心拍数が上がったりします。

そう「ドキドキ」するんです。

確かにポジティブなことでも「ドキドキ」しちゃうんだけどね😂

その反応が脳に伝わり、「何か起きてるぞ」と認識するわけです。

認識のあとそれが知らないことだったりすると「不安」「恐怖」などの感情が出てくると言われています。

ざっくり説明するとこんな感じです。

勝手に脳が反応してしまうので、

「不安」をなくすことは不可能です。

じゃあどうすればいいの?

ですよね~

何度もブログでも記事にも書いてますが、「知る」ことなんだと思います。

もちろん自分ではどうにもできないことの方が多いのかもしれないけど、

少しでも「知ってる」にすると不安が軽減できると思うんです。

「ああ、それ知ってる」ってなると

具体的な解決策など見えてきます。

コロナ感染症が初めて上陸したときも

はじめは、未知のウイルスで「どうなっちゃうの?」って

不安でしたよね。

でも今は、学者の皆さんの研究が進んで様々な情報が

世に出てくるようになったので、

最初の頃よりは不安に感じることも少なくなりましたよね。

日頃からいろいろなことに興味を持って

調べたり、専門家に聞いてみることも

不安を解消する一つの方法だと思います。

明日、

今までは気にも留めなかった何かに

ちょっとだけ目を向けてみませんか?

LINE公式アカウントはこちらから

お役立ち情報を配信しています。

友達登録お願いします。

答えは自分の中に!(ネガティブな感情を抱いたときの対処法)

日々生活をしていると、嫌だなぁ~と思うことや

何で?と思うことに直面することも多いと思います。

そんな時、相手や環境、はたまた会社などに

怒りや、不快感を感じてしまいます。

しかし、感情的に捉えてしまっても何の解決にもなりません。

かえって何が問題なのか建設的な解決策は何なのかが

見えなくなってしまいます。

ここで、大切なのは沸いた感情を否定するのではなく

今、怒ってるんだ、嫌だなと思ってるんだ、

など感情をきちんと承認することが重要です。

これは、第一の感情というもので、

ここを我慢したり、否定すると

自分を肯定することが難しくなります。

なぜなら、その感情も今まで自分で培ってきた

大切なものだからです。

もし、この感情で悩まされることがあったとしたら

もっと時間をかけて向き合う必要があります。

この話はまたの機会にするとして。

今回は、何かしら問題が起きたときの話に戻しましょう。

問題に直面した時に沸く感情→「第1の感情」です。

そして、次の段階で

沸いた感情を処理しようとさらに感情を動かしてしまいます。

例えば、

問題に対して、「怒り」の感情が沸いたとしたら

次はこの「怒り」の感情をどうにかしようと

相手に納得させたい、負けたくないと

いうような感情がさらに動きます。

これが、「第2の感情」です。

実は、この第2の感情が動いてしまうと

次は感情的な行動になり、不快な気持ちだけが残り、

問題の本質が見えなくなってしまいます。

この第2の感情が始動する前に、

第1の感情を認識して、

第2の感情が動く前に、

どんな問題が起きているのか

自分で解決できる問題なのか

考えを巡らせることが重要になります。

と言っても、

瞬時に起こる事なので

すぐにできることではありません。

その時は出来なくても、

時間をおいてどんな問題が起きて

「第1の感情」がどんなもので

「第2の感情」がどんな風に沸いて

どんな行動をしていたのか振り返って

検証することが大切です。

検証していくうちに、自分がどんな反応のクセがあるのか

また、行動のクセがあるのかわかってきます。

そのクセがどう影響しているかを知ることで

同じような問題が起きたときの対処がうまくできるようになってきます。

相手や環境ばかりに原因があると、

外ばかりに目を向けていても答えは見つからないものです。

実は、自分の中に答えがあるんじゃないかと思います。

脳科学の視点も重要

仕事で色彩心理学やコミュニケーション心理学を扱ってますが

ここ最近、心理学の分野だけではどうにもならない

と思うことが増えています。

※色彩心理学については脳科学的な側面もありますが

例えば、

人は怒ると脳内でノルアドレナリンという物質が分泌されて

血圧が上がるという生理的な反応をするそうです。

心理では感情を認知したうえで自分が何に反応して

感情を動かすのかという見方をします。

ここで難しいのが、

怒りを感じたとき体が生理的反応をしているのでそれを鎮めるには

それなりの時間がかかるということです。

生理反応が鎮まるまでの間にこんな自分はダメだと否定して、

それを強固に記憶することで、「怒る」出来事をより見つけやすくなるんだと思うんです。

怒りに限らず、

人は感情を動かす動物なので、

外的刺激(言葉、しぐさ)などで沸き起こった感情によって

脳内物質が分泌されて、生理的反応しているので

理性でコントロールしようとしても

生理的な反応は時間経過を待つしかないということになります。

「そんなこと言ったら感情に振り回されるてばかりで改善できないの?」

と思っちゃいますよね~

そんなことはありません!

改善する方法はいくつかあります。

まず一つは

生理的な反応は自分の意志とは関係なないので時間を置く。

誰かと言い合いになって怒りの感情が沸いたら

その状況(環境)から一旦離れることをお勧めします。

例えば、トイレに行くとか、話が途中でもその場を離れて

まずは反応が鎮まるのを待つのが関係性を悪化させない一つの方法です。

もう一つは、

感情を認知することです。

多くの人は、感情を認知してジャッジすることをしていると思いますが。

感情に良し悪しはありません。

今、私怒ってる→こんな私じゃダメじゃん

と、感情を認知するだけではなくジャッジまでしてしまうと

何に対して怒りの感情になったのかということより

怒る私がダメじゃんということに視点が行ってしまい

怒らないように我慢するなど怒るという感情をどうにか消そうとしてしまいます。

ああ、私怒ってるんだな~とだけ認めるんです。

この二つを組み合わせると

今、怒ってるんだなと思いながらその場から離れ

からだの反応が鎮まるのを待つです。

と言っても、これがなかなか難しい。

個人的にはイラっとしたらその場から離れ、

誰もいないところで、

「イラっとするわ」「あんな言い方無いわ」

と独り言をぶつぶつ言いながら

動物の面白動画を見ることをしてます。

動画を見ているうちに生理的な反応が落ち着いて

何に怒りを覚えたのか考えることが出来るようになります。

参考までに

まとめると

心理的な視点だけだとうまくいかないことも

脳科学的な視点から見ると自分の意志ではどうにもならない

事もあって鎮まるのを待つことも大事だということです。

怒りについて

「怒り」この感情が邪魔に思う人がほとんどかもしれません。

誰しもが、怒らず穏やかに暮らせたらどんなにいいかと思っているでしょう。

人間は感情の生き物なので、「怒らず暮らす」ことは不可能です。

かといって怒りの感情に囚われてしまうと

心の余裕がなくなって、何に対してもイライラしてしまいます。

そういう時は、楽しもうと思って出掛けても

イライラすることに目が行って結局楽しむことが出来ないなんてことになってしまいます。

ちょっと想像してみてください。

ご自身の周りでも、

怒りっぽい人と、穏やかで怒る姿を見たことない人っていませんか?

その違いは何でしょうね?

怒りは、「言葉」や「態度」「状況」など、

今起きていることに対して不快感を感じたときに出る反応みたいなものです。

なので、どんな人の心にも怒りは存在しています。

怒りっぽい人と穏やかな人の違いは

「怒り」の感情があるか無いかではないんです。

怒りっぽい人、はその怒りを多くの人に話してしまう人で、

穏やかな人は、どうしても我慢できない時にだけ信頼できる人に一回だけ話す人なんです。

ちょっと極端ではありますが、

怒りっぽい人の行動は不快感を怒りで解消しようと人に話してしまうのです。

そうすると脳内でどんなことが起きるかというと、

怒りをぶつけるとその時はなんだか頭がスッキリします。

それは、脳内で麻薬にも近い物質が出ていて快楽を感じていて、

その快楽を欲しくてまた人に話したり、新たに怒れる出来事を探してしまうんです。

ダメだとわかっていても脳が勝手に要求しているんです。

逆に穏やかな人は、不快を感じて「怒り」の感情が沸いてもほとんど人に話さないんです。

そうすると脳内の麻薬に近い物質が出る回数や量は最小限で

欲求に繋がらないので、穏やかに過ごせるというわけです。

「怒り」の感情は悪者ではなく

「怒り」感情があるからこそ、ここぞ言う時にはやる気になったり

どうしても達成したいことに対しても力が沸きます。

外部からの刺激、言葉や態度、また状況などを受けたときに感じる不快感を

どう処理するかで怒りに支配される生活を送るのか

穏やかに楽しむときは楽しみ、本質の自分でいきられるかが決まってしまいます。

いつもイライラして些細なことにも怒ってしまう人は自分の行動を振り返ってみてください。

ただ、不快に思ったことをため込みすぎちゃうと心が悲鳴を上げるので

そんな時には信頼できる相手に少しだけ聞いてもらいましょう。

この「怒り」の感情は大事なんだけど、扱いにくいものなのです。

いくつか対処方もありますが、

長くなっちゃうので、またの機会に。