ブログ

「喧嘩するほど仲がいい」は幻想!?

夫婦、親子、兄弟、同僚、友人。

生きていくうえで、どんな人でも一度くらいは「喧嘩」の経験があるはず。

「喧嘩」の後ってどうなります?

多くの人は、その時の怒りやわだかまりを何日も引きずってしまい、

不穏な空気が何日も続くことも少なくないと思います。

これは私の経験ですが、

「喧嘩」をしたところで、問題の解決にはならないことがほとんど。

喧嘩した後は仲を修復するのもひと苦労。

根本の問題は後回しで、

不快感がず~~と続いて仕事でもその不快感を引きずり、

無意識に関係ない同僚に八つ当たりなんてことも。

「喧嘩するほど仲がいい」のは上手に修復が出来ているからこそ言えることで、

多くの人は火種を残してその時は無理に収めて、

またその火種が燃え上がるように同じようなことで喧嘩になってしまいます。

では、

そもそも喧嘩はなぜ起きるのでしょう?

ちょっと考えてみてください。

そう、

相手にわかってもらいたい、気づいてほしいなどの欲求が叶わない時や、

違う意見を持った同士が感情的にぶつけ合う、こんなところでしょうか。

相手に敬意を持って意見交換を理性的に行う→「議論」

相手に否定的な感情で意見をぶつけ合う→「喧嘩」

なんじゃないかと思うんです。

しかも、今までの協調性や調和を重視した教育から想像すると、

日本人は「議論」を交わすことは苦手なんだと思います。

というわけで、

「喧嘩するほど仲がいい」説には反対です😂

心理学では喧嘩は子供の自分がすることで、落ち着いて議論を交わすのが大人。

しかも、

人間には防衛本能が備わっていて、「嫌だな」「怖いな」と感じたことのある言葉や態度には

物理的に体が反応して、心拍数が上がったり、体温が上昇します。

俗にいう「カッとする」「カチンときた」です。

その反応を脳が認識してさらに「怒り」の感情を増幅させます。

第2段階で、沸いた感情を「相手にわからせたい」「負けたくない」など

の感情が足されて、行動を起こす(相手に言葉や態度でぶつける)んです。

もうこのループにはまったらコントロール不能😅

ループにはまらないようにするには、

「カッと」したら深呼吸をして体の反応が落ち着くのを待つ。

これが、アンガーマネジメントでも提唱している「6秒ルール」。

6秒で反応が収まると言われていますが、6秒にこだわらず自分の体と対話しながらゆっくり呼吸をして

落ち着くまで待つと、案外冷静に話ができたりします。

カチンと来たら思い出してみてください。

色彩メンタルトレーニング体験会を企画した理由

私が色彩メンタルトレーナー体験会を企画しようと思ったのは、

いくつかの理由があります。

その前に、

色彩メンタルトレーニングはカラーセラピーとコミュニケーション心理学を融合させたオリジナルのメソッドで、

数年にわたり様々な方に体験していただいてご意見を伺いながら作り上げたオリジナルのメソッドなんです。

ここからが本題。

色彩メンタルトレーニング体験会を企画した理由のひとつとして

今まで、おかげ様でご紹介や口コミで「b.ぱれっと」のセッションや教室、講座などを受講される方がほとんどで、

しかも出張専門で店舗もありません。

数年前から生徒の皆さんからも

「もっと早く知っていたら」

「もっとたくさんの人に知ってもらいたい」

とお声をいただくようになりました。

生徒の皆さんが周囲にお声がけをしてくれても、店舗が無いので気軽にとはいきませんでした。

声をかけられた方にしてみれば、どんなことをされるのか不安に感じることもあると思うんです。

まずは気軽に体験が出来たら、どんな人がどんなことをするのか確認できるはず。

と思い立って今年いっぱい開催することを決めました。

もう一つは

日々の生活の中で感情に振り回されて色々がうまく進まない、もっとうまくコミュニケーションが出来たらなど

心の在り方ひとつで生活は変わってしまいます。

さらに、メンタルクリニックで受診しようと思ってもすぐには予約が取れない状況も続いていて、

実際受診が出来るまでの間に悪化してしまうケースも少なくありません。

そんな方々に、選択肢の一つとしてこんな方法もあるんだと知ってもらいたいと思っています。

私自身も、

色彩心理学とコミュニケーション心理学に出会う前は、怒りの感情のコントロールが出来ず、

相手を傷つけてしまったり、

何もしてなくても「何怒ってるの?」と言われたり、

近寄りがたいと思われることがほとんどでした。

そのくせ、一人になると不安で一人にならなくて済む場所に執着するような毎日でした。

色彩心理とコミュニケーション心理学に出会ったおかげで、今は「いつも楽しそう」「いつも元気だね」

と言われるようにもなりました。

もちろん人間なので、怒ったり、悲しかったり、不安に襲われることが無いわけではなくて、

その感情が沸いても、短時間で切り替えることができて結果穏やな日々を送っています。

だからこそ、たくさんの人に触れてほしいと願っているんです。

もし今、「何をしてもうまくいかない」「いつもモヤモヤした気持ちが晴れない」

「周りとの関係がうまくいかない」など問題を抱えている人がいたら、この機会に体験してもらいたいです。

体験会の申し込みはこちらからお願いします。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001

LINE公式アカウントはこちらのQRコードから

不安とどう向き合いますか?

数年前にコロナ感染症が蔓延して、

最近になって少しはコロナ縛りも緩んできました。

がっ!

ここへ来て、物価の上昇、ウクライナの戦争な、AIの進化

などなど、

世の中が目まぐるしく動いている中で

不安を感じることが本当に増えました。

不安ってなぜ感じるんでしょう?

そして、不安は無くなるのでしょうか?

皆さんはどう考えます?

そう、不安のほとんどは、

「知らない」「わからない」ことに心が反応して「不安」という感情が生まれるんです。

人は、意外とわからないことだらけ。

コロナ感染症、物価の上昇、ましてや戦争など、自分の力ではどうにもできないことにでも

心は反応してしまいます。

もう少し細かく説明すると。

人が外的刺激(メディアや人からの情報)を受けると

特にネガティブな情報に対して

まず体が反応して、呼吸が浅くなったり、心拍数が上がったりします。

そう「ドキドキ」するんです。

確かにポジティブなことでも「ドキドキ」しちゃうんだけどね😂

その反応が脳に伝わり、「何か起きてるぞ」と認識するわけです。

認識のあとそれが知らないことだったりすると「不安」「恐怖」などの感情が出てくると言われています。

ざっくり説明するとこんな感じです。

勝手に脳が反応してしまうので、

「不安」をなくすことは不可能です。

じゃあどうすればいいの?

ですよね~

何度もブログでも記事にも書いてますが、「知る」ことなんだと思います。

もちろん自分ではどうにもできないことの方が多いのかもしれないけど、

少しでも「知ってる」にすると不安が軽減できると思うんです。

「ああ、それ知ってる」ってなると

具体的な解決策など見えてきます。

コロナ感染症が初めて上陸したときも

はじめは、未知のウイルスで「どうなっちゃうの?」って

不安でしたよね。

でも今は、学者の皆さんの研究が進んで様々な情報が

世に出てくるようになったので、

最初の頃よりは不安に感じることも少なくなりましたよね。

日頃からいろいろなことに興味を持って

調べたり、専門家に聞いてみることも

不安を解消する一つの方法だと思います。

明日、

今までは気にも留めなかった何かに

ちょっとだけ目を向けてみませんか?

LINE公式アカウントはこちらから

お役立ち情報を配信しています。

友達登録お願いします。

知らないと損をする時代がやってきた

ものすごいスピードで世の中が変化していくこの時代、

もしかしたら、知らないと損をしてしまうかも。

これは、chatGPTのようなAIの分野だけではないと思っていて、

生活をしていく上で、日々いろいろなことが変化しています。

少し前に、「アンテナを張ることが大事」という記事を書きましたが、

ここ最近、自分も知らないことが

まだまだたくさんあることを実感しています。

サラリーマン時代に比べると

人に出会う機会が劇的に増えてはいますが

それでも、まだまだ知らないことがたくさんです。

サラリーマン時代を振り返ると、

会社と家の往復、たまに友達とご飯に行ったり、遊びに行くくらい。

1年を通してもほとんど同じ顔ぶれでした。

特に、年齢を重ねるほど会社以外で人と出会う機会は

少なくなったと思います。

会社と家の往復になってしまうと視野も狭くなってしまいます。

50代にもなると、

様々なことが起こってきます。

親の介護の問題や、

自分の老後の問題。

お子さんの将来などなど。

多くの人は、知りたい事があると

ネットで検索をして調べていると思いますが、

ネット上に上がる情報は信憑性が疑われるものも

たくさん飛び交っていて、何を信じたらいいか分からない

と思う方も多いと思います。

ネットが普及して、とても便利な世の中になりましたが

その反面、情報過多になってベースの知識が無いと

本当かどうかも判断できない状況です。

便利な世の中になったからこそ、

重大なことは専門家の話を聞くことが重要です。

先日、とある保険会社の方とお話をしていて、

その方は、

「仕事柄、お金のことを勉強していますが、

多くの人が知らないんです。」

とおっしゃっていました。

うっすら気づいてはいたけど、確信に変わりました。

その方から、お話を聞いて今の日本の状況だと

ちゃんと考えないと生きるのも難しくなるんだと感じました。

保険やお金のことは難しくて、自分で情報収集しようと思っても

なかなか理解することが出来ませんでしたが、

その方が丁寧に説明してくれたおかげで、

少しだけ理解できたような気がします。

やっぱり、専門家に聞いた方が確実で早いんだと思います。

人間には、得手不得手があったり、

私のように50代にもなると、

1から勉強しようと思っても、専門家になるまでに

人生の終わりを迎えてしまいそうです。

だからこそ、その道の専門家にわかりやすく

教えてもらうのが一番の近道なんだと思います。

ということで、

近日、気軽に雑談をする中で専門的なことが聞ける機会をたくらみ中です。

決まったらお知らせするのでお楽しみに~

色彩を使って感情のコントロール

いよいよ新年度や新学期が始まりましたね。

この時期は、環境が変わって心に負担がかかる時期です。

新入社員や新入生の皆さんは、

先輩や上司に憤りを感じても相手にぶつけることは

ほぼ出来ないんだと思います。

そんな時は、ほとんどの人が我慢しますよね?

感情を抑制することもコミュニケーションを図るには大切な

行為ですが、抑制ばかりしているとかなり心には負担がかかります。

だからこそ、1か月も経つと五月病と言われる症状が出るのかもしれません。

医療関係者のお話でも、

5月、9月、大型連休後は受診する方も増えるそうです。

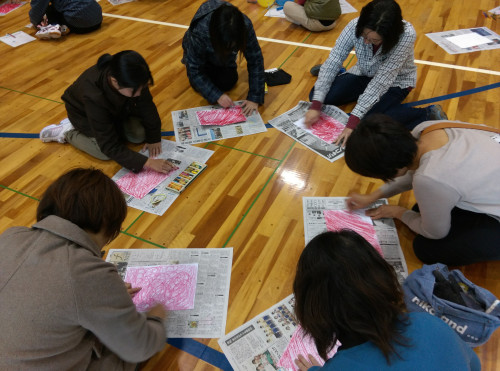

そこで、セミナーやイベントなどでよく行うワークをご紹介します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

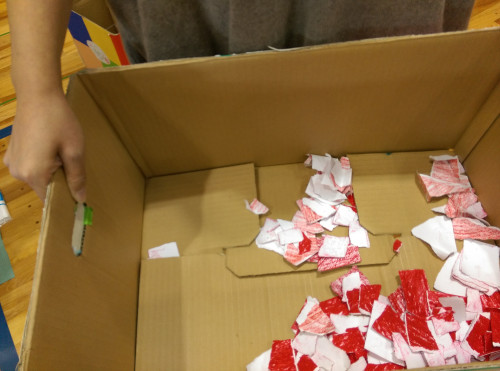

赤のワーク

用意するもの二つだけ

・厚紙(めくったカレンダー、厚紙、画用紙)

できるだけ厚めで破る事の出来るものをご用意ください。

・クレヨン(発色のいいマジックでもOK)

やり方

①紙とクレヨンを用意して、ただただ塗りつぶすだけ。

用紙が大きい場合は半分にしてもOK。

塗りつぶすときのコツ

腹が立ったことや人物などを思い浮かべながら

「このやろー、こんちくしょう」と

ブツブツ言いながら塗りつぶすと効果的。

②塗りつぶした用紙をビリビリに破きます。

この時も音が鳴るくらい思いっきり破くのがコツ。

③破いた紙をゴミ箱に捨てる(投げつける)

この時も、出来ることなら怒りを声に出して投げつけると効果的。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

このワークをしている時に何が起きてるかというと

赤色で塗りつぶすときに、

感情が解放され、体温が上がり運動をしている時のような感覚になります。

それを思いっきり破いて投げ捨てることで、

表に出た感情を捨て去るということになるわけです。

ずいぶん前になりますが、

東日本大震災後に、福島のご家族が長野県で数日過ごしてもらうイベントで、

このワークを実施したところ、

参加したお子様の反応が

塗りつぶす時間が10分位でしたが、

時間を過ぎても塗るのを止めず、ぎりぎりまで時間を延ばし

大きめの段ボール箱に投げつけてもらいました。

もちろんその時はすっきりした顔を見せてくれましたが、

驚いたのは次の日の親御さんやイベントスタッフさんたちの感想でした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

スタッフの方からは、

川遊で遊んだりするときいつもは親御さんに「大丈夫?」「いいの?」

など消極的なお子さんがほとんどだったけど今回は子供らしく

服が汚れるのも気にせず思いっきり遊んでたよ。

親御さんからは

久しぶりに子供が無邪気に遊んでる姿を見て子供ながらに

我慢していたんだな~と気づきました。

子供たちが解放されている姿をみて涙が出ました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

福島に出向いたときのイベントでも

同じような感想をいただきました。

この赤のワークは、

誰にも迷惑をかけず、自分の中にある溜まった感情を

吐き出して心がすっきりします。

特別な道具もいらないので、

すぐにでもできる簡単なワークなので、

是非試してみてください。

追記

ある男性は、社内で休み時間にこっそりメモ用紙と赤いボールペンで

やってみたそうです。

そしたら、

「その日はなぜだかすっきりして仕事がはかどりました。」

とおっしゃってました。