ブログ

多文化共生を考えてみた vol2

先日の多文化共生をテーマににした講座で

ファシリテーターに方が、

「インドではあまりありがとうって言わないんです」

とおっしゃってました。

ん??

なぜ??

日本で生活をしている私たちにとっては、摩訶不思議?

どうやら、大切な相手に手を貸すことは当たり前の行為で

その都度ありがとうは言わないそうです。

ありがとうと言うと、「みずくさい」んだそうです。

これを聞くと、納得です。

また、ある国では、

「人は生きていると人に迷惑をかけてしまうものだから人からかけられた迷惑は許してあげなさい」

と、子供に教えるそうで、

「人は迷惑をかけるもの自分も人に迷惑をかけるのだから相手の迷惑も許したらいい」

という考えだそうです。

日本では、

「人に迷惑をかけないように気をつけなさい」

と、子供に教えています。

この違いは大きいですよね。

仕事柄、「ありがとうは魔法の言葉」と口にしています。

日本人は、自分より相手を立てることが美徳とされているせいか

外国人より、「自己肯定感」が低いとされています。

だからこそ、自己肯定感を高める効果のある

「ありがとう」という言葉は日本人にとっては

必要不可欠な言葉とも言えます。

どちらが正しいということではなく、

文化によって根本的なところが違うということです。

この違うということを自覚することで

コミュニケーションの取り方も変わります。

文化や宗教の違いはあって当たり前、

双方の歩み寄りが必要だと思います。

「違う」ということを怖がらずに、

相手のことを知り、歩み寄ってみることが

多文化共生の第一歩なのかもしれませんね。

多文化共生について考えてみた

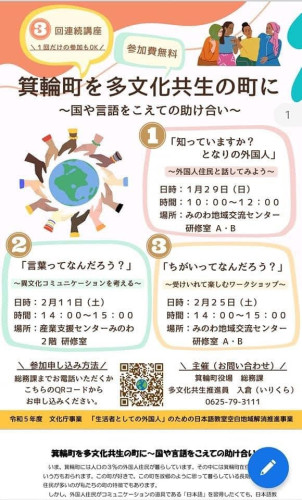

先日、「箕輪町を多文化共生の町に~国や言語をこえての助け合い~」(全3回)

の最終回講座に参加してきました。

最後の講座のテーマは「ちがいってなんだろう?」でした。

今回もいくつかのワークがあり、

1つ目は、〇が書かれた用紙に自由に絵を描く。

2つ目は、グループで一人が絵を見せ、ほかの全員でその絵を褒めまくる

3つ目は、3回の講座で感じたことや、これから自分が何をするかを話し合う

でした。

〇をどう見立てて絵にすることはそれぞれ全く違った絵に(当たり前ですが)

それをほかの人に褒めてもらうなんてなかなかできない経験で

とっても楽しかったです。

このワークの意図は、自分と違うものを受け入れ褒めることで相手のいいところ

に目を向けるということでした。

これって、

外国人だからとか日本人だからとかだけではなく、

多くの人が直面している問題なんだと思います。

相手のいいところに目を向けるということはまさに、

「多様性を受け入れる」という世の中の流れに必要な

とっても大切なコミュニケーションの方法だと思います。

今回のワークでは、外国人との関係性だけではなく

すべての人は同じではなくて、違っているもので、

それを認めること、受け入れることが大事なんだと

あらためて感じました。

でも、大切なことだとはわかっていても

いざとなると、モヤモヤしたり反発してしまいませんか?

それはなぜなんでしょう。

私が思うに、「知らないこと」だからなんだと思うんです。

経験したことのないことや、知らないことに対して

不安を感じる人も多いと思います。

もちろん、好奇心旺盛な人や向上心の高い人はワクワクしちゃうかも。

健全で穏やかに生活するためにも「知る」ことが重要なんです。

知らないことを知るには

年齢や性別、文化や価値観の違う人から話を聴くことが一番早いんだと思います。

人と出会い、言葉を交わすことで自分の世界が広がって

さらに、言葉を交わした相手の世界も同じように広がるんです。

まずは、ちょっとだけ勇気を出して

普段話したことのない人と話してみませんか?

この2回の講座を受講して、

自分の価値観や主観を育てることが必要で

そのためにも言葉だけではなく表情やしぐさに意識を向け

価値観や文化の違う人と多く接することが大切なんだと感じました。

そして、

この講座の最後にある海外から移住された方が

「日本の空港についたとき、空港がきれいなことにびっくりしました」

「訳せない日本語がたくさんあって難しい言語を使っている」

など、日本の事、日本人の事をたくさん褒めてくれました。

日本人であることがちょっと誇らしく思いました。

そんな風に感じてくれている人が、安心して住み続けることが出来る

地域でなくてはとつくづく感じました。

スタッフの皆さん、貴重な体験をありがとうございました。

まだまだ書きたい事があるので、

続きはいずれまた。

脳科学の視点も重要

仕事で色彩心理学やコミュニケーション心理学を扱ってますが

ここ最近、心理学の分野だけではどうにもならない

と思うことが増えています。

※色彩心理学については脳科学的な側面もありますが

例えば、

人は怒ると脳内でノルアドレナリンという物質が分泌されて

血圧が上がるという生理的な反応をするそうです。

心理では感情を認知したうえで自分が何に反応して

感情を動かすのかという見方をします。

ここで難しいのが、

怒りを感じたとき体が生理的反応をしているのでそれを鎮めるには

それなりの時間がかかるということです。

生理反応が鎮まるまでの間にこんな自分はダメだと否定して、

それを強固に記憶することで、「怒る」出来事をより見つけやすくなるんだと思うんです。

怒りに限らず、

人は感情を動かす動物なので、

外的刺激(言葉、しぐさ)などで沸き起こった感情によって

脳内物質が分泌されて、生理的反応しているので

理性でコントロールしようとしても

生理的な反応は時間経過を待つしかないということになります。

「そんなこと言ったら感情に振り回されるてばかりで改善できないの?」

と思っちゃいますよね~

そんなことはありません!

改善する方法はいくつかあります。

まず一つは

生理的な反応は自分の意志とは関係なないので時間を置く。

誰かと言い合いになって怒りの感情が沸いたら

その状況(環境)から一旦離れることをお勧めします。

例えば、トイレに行くとか、話が途中でもその場を離れて

まずは反応が鎮まるのを待つのが関係性を悪化させない一つの方法です。

もう一つは、

感情を認知することです。

多くの人は、感情を認知してジャッジすることをしていると思いますが。

感情に良し悪しはありません。

今、私怒ってる→こんな私じゃダメじゃん

と、感情を認知するだけではなくジャッジまでしてしまうと

何に対して怒りの感情になったのかということより

怒る私がダメじゃんということに視点が行ってしまい

怒らないように我慢するなど怒るという感情をどうにか消そうとしてしまいます。

ああ、私怒ってるんだな~とだけ認めるんです。

この二つを組み合わせると

今、怒ってるんだなと思いながらその場から離れ

からだの反応が鎮まるのを待つです。

と言っても、これがなかなか難しい。

個人的にはイラっとしたらその場から離れ、

誰もいないところで、

「イラっとするわ」「あんな言い方無いわ」

と独り言をぶつぶつ言いながら

動物の面白動画を見ることをしてます。

動画を見ているうちに生理的な反応が落ち着いて

何に怒りを覚えたのか考えることが出来るようになります。

参考までに

まとめると

心理的な視点だけだとうまくいかないことも

脳科学的な視点から見ると自分の意志ではどうにもならない

事もあって鎮まるのを待つことも大事だということです。

言葉に頼らない伝え方

先日、お隣の町で開催されている

箕輪町を多文化共生の町に~国や言語をこえての助け合い~

というイベントに参加してきました。

箕輪町はほかの地域と比べてもかなり多く、

外国人相談窓口にも日々たくさんの相談があるそうです。

今回は、「言葉って何?」というテーマで異文化コミュニケーションを考える内容で

二つのワークをグループで行いました。

ひとつは、子供のころに一回は遊んだことのある「福笑い」

ちょっと違ったのは指示側に一文字だけしか使えないという制限。

もうひとつは深刻な表情と笑顔の表情で話す内容は全く同じの動画をみて

どう思ったかをデスカッションするという内容でした。

普段私たちは「言葉」という道具を使ってコミュニケーションを取っていますが、

基本的には、生まれた国の言語を使うことの方が多いと思います。

特に田舎となるとほかの国の言語を使える人は多くはありません。

ひとつ目のワークの条件付き「福笑い」で私たちの使える一文字は「あ」。

顔のパーツを置く時には「あっ」「あ~あ」だのなかなか伝わらないもんだから

声は大きくなるわ、笑っちゃうわで大盛り上がり。

福笑いのできはともかく、相手の伝えたい事は何だろう?といつもよりは相手の

言葉を聴いていて、ここは合ってるのか間違っているのかくらいは

感じ取ることが出来ました。

福笑いの結果を見ても、出来栄えではなく伝えること、聴きとることに

意識が向いていました。

そして二つ目のワークは、

同じ意味なのに表情で受け止め方が変わってしまうんだと感じました。

まさに「メラビアンの法則」の検証に思える内容でした。

心理学でよく言われる「メラビアンの法則」とは、

“人と人がコミュニケーションを図る際、

「言語情報7%」「聴覚情報38%」「視覚情報55%」という割合で

影響を与えていることを示した心理学上の法則です。”

この法則の言わんとするところは、

言語自体の情報はたった7%で、

残りは目で見えるもの、耳で聞こえるものの情報が93%。

耳で聞こえるものに「言葉」が入ると思われる人もいると思いますが

ここでの耳からの情報は「音」だと思います。

例えば、大きい声、怒った口調など言語そのものではなく

声のトーンや大きさ、スピードや声色です。

まさに今回のイベントでは、

非言語コミュニケーションの重要さを実感しました。

これは、外国人に限らず人とコミュニケーションするときには

言語だけに頼るのではなく、表情や声色を意識することで

より伝わりやすくなるのではないでしょうか。

高齢者の介助は避けては通れない

今日、お友達のパーソナル介護士の伊藤郁美さんとお仕事の事や

近況などいろいろなお話をしました。

私も高齢の両親と同居しているせいか介護の問題は他人ごとではありません。

私の父は数年前に脳梗塞を発症し名詞と数字が理解できないという後遺症が残り、

言葉で何か伝えることは難しい状態です。

おかげさまで四肢の麻痺は無いので身の回りのことはほとんど自分でやってくれています。

それでも、言葉を使えないので「何が欲しい」「どこに行きたい」など

父の伝えたいことをくみ取るのにはそれなりの時間が必要です。

郁美さんとお話してると、自然と高齢者の話になります。

今日も、私の父の日常などを「こんなことがあってね」

なんて笑いながら話していたら、

彼女から「どうしてそんなに楽しそうに話せるの?」と

質問されました。

確かに、脳梗塞を発症して言語障害がある父とのやり取りは

少し時間がかかるしもどかしいと思うこともあります。

でも、強がりではなく今の方が楽しいと思えるのです。

なぜなら、もともと口数が少ない父だったので、

今の方がゆっくり会話が出来てる感じがします。

私にとっては日常のことで、少し時間はかかりますが父の伝えたいことは

ほぼ理解できています。

父のような症状の人はたくさんいて、

言葉がつかえないともどかしくイライラして感情的になってしまったり

周りの家族もしてあげたいと思っても言っていることがわからず

困惑してイライラに繋がることもあると思います。

私、父が後遺症が残ると聞かされた時一つだけ心に決めたことがあるんです。

「これから不自由な思いをするけどそれを楽しもう」と

どうせサポートが必要になるなら、それを楽しもうと思ったんです。

寝たきりのご家族のお世話や認知症のご家族のお世話をされている方にしてみれば

きれいごとに聞こえるかもしれませんが、

「介護」は私たちの年齢になるとどうしても避けては通れない課題です。

父は車の運転もできなくなったので、両親の病院への送り迎え、買い物

細かな書類、行政の手続きなど今まで父がしていてくれたことをほぼ受け継いでいて

やることは増えていますが、これはどんなに文句を言っていても誰かがやらないと

ならないことなので、どうせなら気持ちよくやりたいと思うんです。

そういう気持ちが両親にも通じてるのか、私のことを気遣ってくれます。

ある日、父とのやり取りで

「できなくなったことを悔やんでもしょうがない」

「できないことができるようにはならない」

と父は思っていることに気づきました。

そういう動じない父がいるからこそ、周りの私たちも余裕が生まれ、

イライラや怒ることも少ないのかもしれません。

私も父の年齢に近づけば、同じような状況になるかもしれません。

その時は父のように冷静に事実を受け止め動じない人になっていたいと思います。

そのための貴重な経験だとも思っています。

父と同じような症状の家族をいる方の参考になれば幸いです。

郁美さんのHPはこちら↓