ブログ

人間関係で悩まないために学ぶ

今日の記事は、

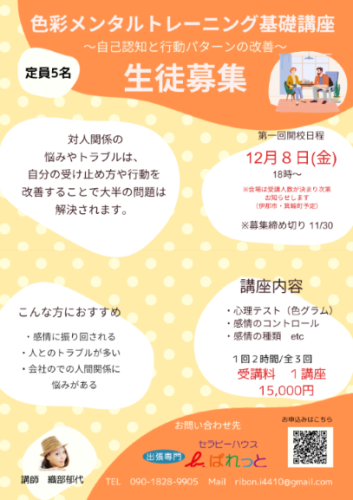

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

について少しお話します。

この講座は、「自分を知る」

ことが重要なテーマになります。

そのうえで自分がどうなりたいのか

また、自分らしさを発見すること

が目的となります。

講座の内容としては、

①色グラム(心理テスト)

②感情のコントロール

③本物の感情

④ニセの感情(代替え感情)

⑤人と色との関係

⑥色の効果

⑦色の役割

⑧色の意味

の8つの項目を学んでいきます。

人間関係で悩む人の多くは

「自分のことがわからない」

とおっしゃいます。

そうなんです。

意外とわからないのが

自分のことなのかも知れません。

人との関係を上手に築くには

まず自分のことを理解する

ことが必要なんです。

少し前の私自身も

つねに何かに怒りを感じて、その怒りの

矛先を周囲に向けていたので人との

関係性もうまくいってませんでした。

無自覚で人を傷つけることもしばしばで

後になって自己嫌悪で悔やむ

といった悪循環を繰り返していました。

そんな不健全な心なので

うつ状態に陥るのも当然です。

そんな時に出会ったのが

色彩心理学、

コミュニケーション心理学でした。

この心理学に出会ったことで

なぜ怒りの反応をしてしまうのか

そして自己嫌悪を繰り返すのか

少しづつ時間をかけながら

わかるようになってきました。

自分が理解できてくると

何かを我慢して抑えるのではなく

自分の意見や意志を大事にしながら

相手の感情や想いも大切に

出来るようになってきます。

しかも、学んでいくうちに

いちばん驚いたのは、

相手に何も望まなくても

勝手に変わってくれたことでした。

今まで、「何で変わらないの」と

悩み苦しんできたことが

「何だったの?」と思うほどです。

私の場合は、自分の両親との関係で

悩むことが多かったので

(両親は私が悩みの種だったはず💦)

家にいるのも大変な時期もありました。

でも、それぞれの心理学を学んで

実践し続けていたおかげで

高齢になった両親のサポートも

さほど苦労を感じず出来ています。

むしろ楽しんでるかも。

だからこそ、

人との関係性に悩んでいる人に

学んでほしいと思っています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

というわけで、

ここからは講座の詳細です。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市「アルラ」

長野県伊那市荒井3428番地7

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

今を大切にすることが未来を明るく照らす

唐突ですが、皆さん

「今を大切に生きていますか?」

人は気づかないうちに

過去に縛られて生きていたり

未来の不安要素にとらわれて

生きていることがあります。

過去については

今、どんなに努力をしても

過去を変えることはできません。

頭ではわかっていても、

過去の経験で培った価値観や

考え方で無意識に行動

していることがほとんどです。

特に、人は危険を回避する

能力が備わっているため

過去に経験した嫌なことは

二度と経験しないように

記憶に留めておく習性があります。

その記憶に留めてある記憶は

危険信号のようなもので、

似たような出来事に遭遇すると

様々な反応をするように出来ています。

そうなんです!

ネガティブな思考はいわば

記憶に留めておいた危険なことを

回避するための反応と言えます。

だからこそ、ネガティブも重要な

役割を果たしているのです。

でもそれは、遥か昔に手に入れた

記憶も混ざっているので

整理して新しい状態にしておく

必要があります。

整理をすることで、危険回避に

必要な記憶はそのままで

古くて現在には通用しない記憶は

手放すことで、過去に縛られず

今を生きることに繋がります。

そして、

未来は今の積み重ねです。

今、過去に囚われて不安や怒りに

振り回されている時を過ごして

いるのであれば、それの積み重ねが

未来だとすれば、幸せな未来は

遠くなってしまいます。

かと言って、不安や怒りが

悪いのではありません。

誰にだって不安や怒りは

抱くものです。

ただ、その感情を否定して

ダメだ、ダメだと思えば思うほど

不安や怒りの感情は増幅して

心がその感情に支配されていきます。

そこで、不安や怒りの感情に

支配されないようにするには

不安や怒りの感情をが湧き上がったとき

それを温かく包み込むように

大事にすることなんです。

不安や怒りの感情は、

過去に経験した嫌なことから

自分を守るために身に着けてきた

防御の方法なんです。

その自分で身に着けてきた

大切な防御策なんだと認めることで

「もう大丈夫」「頑張ったね」と

過去の自分を労い手放す

ことが出来るのです。

今を大切にする本当の意味は

決して「ポジティブに生きる」

のではなく、ネガティブなところも

ポジティブなところもどちらも

大事にするということなんです。

どちらの自分も大切に

「今を生きる」ことが

未来を明るくするはずです。

皆さん、どちらの自分も

大切にしていますか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市「アルラ」

長野県伊那市荒井3428番地7

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

カスハラについて考えてみました

実はあまり知られてないのが

「カスハラ」という言葉。

カスハラとは、

カスタマーハラスメントの略。

お客様から理不尽な文句やクレームを

長時間受けることや何回も受けること

と言われています。

この言葉を聞いて、今のご時世

何でもハラスメントと名前を付けて

安易にくくってしまっていて

本質を見逃してしまうかもしれない

と感じてしまいました。

もちろん、ハラスメントは

よくないことは大前提にありますが

受ける側も、してしまう側も

それぞれ人の主観が動くことなので

とても難しい問題だと思うんです。

私は消費者側でもあれば

お客様を相手にしているので、

カスハラを受ける立場でもあります。

でも、「カスハラ」という言葉が

一人歩きしてしまうと、心無い人は

正当な主張でも「カスハラ」だと

騒ぎ立てる人が出ないとも限りません。

もちろん、カスタマーハラスメントで

苦しんでいる人がいるのも

忘れてはいけません。

そこを踏まえたうえで

考える必要があると言えます。

今回は、消費者の立場で

考えてみることにしましょう。

例えば、買ったものが明らかに

不良品ならお店側に意思表示は

必要なことだと思うんです。

この時、怒りを相手にぶつけても

何の解決にもなりません。

消費者の立場だと、目的としては

良質の商品を手に入れること。

冷静に状況を説明して

新しい商品に交換してもらうか

返金してもらえばいい話です。

そこに怒りの感情をぶつけると

事はややこしくなり、時間と

労力の無駄遣いになるだけです。

態度の悪い店員さんがいても同じで

目的は商品を手に入れることや

サービスを受けることで

店員さんと仲良くすることが

目的ではありません。

極論ですが、態度が悪い店員さん

がいるのであれば、そのお店には

二度と行かなければいい話です。

ましてや、消費者の立場で

定員さんの教育までに口を出す

ことはは消費者の役割では

ないと思うのです。

ということで、

消費者の立場から考えると、

その場に立っている自分の

目的は何かを考えてみることで

冷静な対応ができるのでは

ないでしょうか。

そして、どうせなら

消費者の側も、提供する側も

気持ちよくサービスを受けられ

気持ちよくサービスを提供できる

そんな関係性を作れたら

いいのではないでしょうか。

そのために、「お互い様」の

気持ちを大切に、

自分も相手もOKの立場になるように

心掛けてみてはいかがでしょう。

気づかないうちに、

相手に嫌な思いをさせてないか

考えるきっかけになれば嬉しいです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市「アルラ」

長野県伊那市荒井3428番地7

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

心やからだを健やかに保つために大切なこと

最近、仕事仲間と話をしている中で

話題になるのが「セルフケア」です。

人のからだや心は、人ぞれぞれ

生活の「クセ」があり、それが要因で

調子を崩してしまうこともあります。

その「クセ」が思いのほか厄介で

せっかくメンテナンスに行っても

数日間は楽になりますが、

生活のクセなので、そのうち

もと(悪い)状態に戻ってしまいます。

ボディケアのセラピストの方も

もちろん心を扱う私もですが

数か月に一度、年に一度

自分へのご褒美にサロンに通う

というお客様も多くいらっしゃいます。

でも、この状態だと

からだや心の状態は、生活の「クセ」

のおかげで、ケアをする

前の状態に戻っているケースが

ほどんどです。

数か月に1回、年に1回という

ペースでは、毎回マイナスの状態を

0に引き上げているようなもので

改善することはかなり難しいです。

かと言って、サービスを日常に

することは時間的にも、金銭的にも

難しいのではないでしょうか。

そこで、重要になってくるのは

「セルフケア」なんです。

サービスを受けた後に

「セルフケア」を取り入れることで

ケアを受けた状態を保つことが

可能になり、サービスを受けるたびに

いい状態の積み重ねになり、

改善につながります。

年齢が若いうちは、なんとか

リカバリーすることも

可能かもしれませんが、

年を重ねれば重ねるほど

リカバリーにも時間がかかります。

それを防ぐためにも

からだや心の改善をするためにも

「セルフケア」を身につける

ことがいちばんの近道です。

では、どうやって身につけるか。

いちばんのおすすめは、

今通っているサロンがあれば

そこの方に聞くのがいちばんの方法です。

なぜなら、通ているサロンなら

あなたの状態をいちばん理解していて

あなたの「クセ」も知ったうえでの

「セルフケア」の方法を

見つけてくれるのではないでしょうか。

もし、特に通っているところがなければ

これを機会に色々試して

ケアの方法、種類、セラピストとの相性

などあなたにピッタリなものを

探してみてはいかがでしょうか。

からだや心に悪影響を与える

自分の「クセ」を「セルフケア」と

専門家のサービスを併用して

健やかで豊かな

生活を手に入れましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市「アルラ」

長野県伊那市荒井3428番地7

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

「喜ばれる」ことに資格なんかいらない

人はいくつになっても

誰かに必要とされると

喜びを感じ自己の価値が

上がっていきます。

逆に、必要とされてないと

虚しさを感じ自己の価値が

下がります。

多くの人は特別なことを

することで人に「喜ばれる」

と思っているのではないでしょうか。

例えば、

特別な資格がないと

特別なスキルがないと

誰かの役には立たないとかね。

もちろん、一生懸命学んで

資格やスキルを上げれば

誰かに喜ばれることが出来る

範囲は大きくなるのかもしれません。

でも、本当にそうでしょうか。

例えば、

毎日家事をしているママさんたち。

家族のためにご飯を作って

洗濯やお掃除もして

相当な時間と労力をかけてます。

それって、家族にとっては

なくてはならない存在です。

ただ、こういった家事の場合

当たり前すぎて

目に見えた報酬や感謝が

得られないので、「喜ばれてる」

と感じることは少ないのかも。

でも、家族の役に立ってるのは

紛れもない事実です。

また、家族のために

懸命に働くパパたちも同じ。

私の場合、誰かの役に立ちたくて

今の仕事をしているのですが、

それだけではなく家族に対しても

この気持ちは大きいです。

ここで大事なのは、自分の気持ち。

「やってあげてる」という気持ち

で何かをしているなら、

「感謝してもらえない」と

凄く損をした気持ちになります。

私は、家事については

一般のママさんたちよりは

遥かに少ないとは思いますが、

両親が高齢になった今は

前よりは増えています。

その時の私の気持ちは

「やりたくてやっている」

なのです。

例えば、お風呂が汚いのは

私自身が嫌ななので、

頻繁にお掃除をするのも

やりたくてやってます。

少し前の私だと

「感謝してほしい」が優先され

「お風呂の掃除やっといたから」と

母に報告をしてました。

その時の母の反応は

「今まで私がやってたのよ」と

感謝ではなく苛立ちに近い反応。

それが今は、

「やりたくてやっている」ので

特に報告することもないですが

ある日、話の流れで

「お姉ちゃんがいつもお風呂

きれいにしてくれてるから」と

感謝されました。

やりたくてやっていることが

「喜ばれている」ことに

気づいた瞬間でした。

といったように、

普段「やらされている」と

思っていることのほんの少しでも

「やりたいからやっている」の

気持ちでいればそのうち

「喜ばれている」ことに

気づけるのではないでしょうか。

仕事でも同じ、

「やらされてる」から

「やりたいからやってる」という

気持ちになれば、相手からの

労いの言葉がなくても

イライラしなくてすむはずです。

しかも、ある日突然

感謝される日がやってきます。

少しづつでいいので

「やらされてる」から

「やりたくてやってる」に

変えていきませんか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市内・箕輪町内

受講人数によって場所を決定します。

開催場所が決まり次第ご連絡いたします。

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455