ブログ

質問力が人間関係を発展させる

多くの人と関わる中で

「初対面の人と話をするのが苦手」

「会話のネタが尽きてしまう」

という話をよく耳にします。

特に、初対面ともなると

相手の情報が少ないので

会話を広げるのは

なかなか難しいですよね。

会話が弾むのには

話すネタ(話題)を持っている人が

有利だと思われがちですが、

実は、「質問力」の方が

遥かに重要なんです。

例えば、相手に

「休みの日に何をしてますか?」

と質問したとします。

すると相手は休みの日に

していることを答えます。

では、「休みになったら何がしたい?」

と質問したらどうでしょう。

あれもしたい、これもしたいと

想像を巡らせて答えを

探すのではないでしょうか。

その先をの会話をもう少し進めると

相手:「海外旅行に行きたい」

私:「どこに行きたいですか?」

相手:「ハワイ」

私:「ハワイで何したいですか?」

相手:「マリンスポーツ」

この会話の方法だと

想像できることがそう多くはなく

会話の広がりは期待できません。

それを、

相手:「海外旅行に行きたい」

私:「なぜ海外?」

相手:「ハワイが好きなんです」

私:「好きになったきっかけは?」

相手:「ある映画のシーンに憧れて」

私:「それはどんな映画なの?」

といったように、

元の海外旅行の話から

映画の話に移り、

会話が広がっていきます。

先の会話は、事や物に対する会話で

後の会話は、感情が出やすい会話。

相手の感情に寄り添うことが出来れば

会話も弾みます。

といったように、

質問力を身に着けることで

人間関係を発展させることが出来て

信頼関係を築く第一歩に

なるのではないでしょうか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

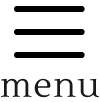

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市内・箕輪町内

受講人数によって場所を決定します。

開催場所が決まり次第ご連絡いたします。

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

幸せを自分以外に委ねてませんか

唐突ですが、あなたは今幸せですか?

恋人がいれば幸せ?

お金があれば幸せ?

多くの人は、今持っていないもの

(無いもの)が手に入れば

幸せになれると思っている

のではないでしょうか。

確かに、足りて無いところが

埋められればその時は幸せを

感じるでしょう。

でも、その後は?

また足りない物(事)に目が向き

頑張って手に入れようと

努力を重ね、時にはあがいたり

するのではないでしょうか。

この状態だと、自分以外の人や

物が無いと幸せを感じられなく

なってしまいます。

例えば、

パートナーがいなければ幸せになれない

お金がなければ幸せになれないとか。

人間は欲望が多い生き物で

欲しくて手に入れても

その環境に慣れてしまえば

また無いものに目が向き

手に入れたくなってしまいます。

こうなると、堂々巡りの始まりです。

いつまで経っても幸せの実感は

長続きしません。

しかも物の場合、その質のグレードは

上がっていくのです。

まさにこの状態が

幸せを自分以外に委ねてる

ということなんです。

幸せは自分以外がもたらして

くれるものではありません。

自分がどうとらえるか

どう感じるのかだけなんです。

だからこそ、この堂々巡りの人生から

抜け出すには、今自分にある物に

目を向ける事が大切です。

家族がいてくれること。

働けていること。

毎日ご飯が食べられること。

ケンカする相手がいること。

そして何より、

生きているということ

どんなに辛いことや

悲しいことがあっても

生きているだけで丸もうけです。

生きているからこそ

嬉しいことも経験できて

生きているからこそ

辛いことや悲しいことも

経験できるんです。

幸せとは、「なる」ものではなくて

「ある」に気づいていくことです。

さあ、目を閉じて

今、自分に「ある」ものは何ですか?

想像以上に「ある」ことに

驚くかもしれませんよ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市内・箕輪町内

受講人数によって場所を決定します。

開催場所が決まり次第ご連絡いたします。

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

他業種への偏見が安心な暮らしの妨げになる

突然ですが、

皆さん「セラピスト」と聞いて

どんなイメージが沸きますか?

あっ‼

「セラピスト」という職業を

ご存じない方のために

簡単に説明しますね。

セラピストとは、

心身の問題を抱えた人に医療とは

違う形でケアをするお仕事です。

アロマ、カラーなど、様々な

分野でセラピストが活躍しています。

あらためて、「セラピスト」と聞いて

どんな人をイメージしますか?

多くの人は、穏やかでゆったりした

ほんわか優しげな人を思い浮かべる

のではないでしょうか。

私も、セラピスト時代には

ここに悩まされました。

セラピストたるもの、優しく穏やか

でなくてはならない。

私の性格とといったら

穏やかというより

元気で騒がしい性格です。

なので、セラピストになった途端

穏やかな人にならなくちゃ

セラピストとして認められないと

思い込んで私らしさを

見失っていました。

といったように、職業によっては

周囲の眼、その職業に対するイメージが

大きく影響するのではないでしょうか。

例えば、教員や公務員の方は

職業柄、周囲の人たちがイメージを

持ちやすく、常に周囲の眼が

気になる方も多い

のではないでしょうか。

どんな職業の方も、それぞれの場所で

精いっぱい働いていると思うんです。

それを、何も知らない外部の人が、

「この職業の人はこういうもんでしょう」

といった見方をしていることで

イメージが先行する職業の人は

とても生きづらくなってしまいます。

このような問題に対しては、

サクッと簡単に解決する方法は

存在しません。

私自身、教育関係の仕事をする中で

児童や生徒に関わることで

学校での安全や、ひとりひとりの

学習の進み具合など大変なことを

されていることに気づきました。

教育現場だけではなく、

様々な職業の現場に立ち入る機会は

そう多くはないと思います。

たとえ、職場に立ち入ることが

出来なくても、様々な職業の人に

出会うことは可能です。

自分が想像もつかない職業の人に

どんな仕事なのか、

どんな環境なのか、

機会を作って聞いてください。

職場に行って体感するほどでは

ありませんが、少なくとも

想像できる材料は集まるはずです。

聞くときの注意点として、

先入観を持たずに

聞くことをおすすめします。

思ってたことと違うことが

見つかるかもしれません。

そうすることで、お互いの

理解が深まり、相手の立場や状況を

想像しながら関係性を築くことができ

お互いが安心して暮らせる

地域になるのではないでしょうか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

おかげさまで、続々と申し込み頂いています。

残席2名となりました!

お早めにお申し込みください。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市内・箕輪町内

受講人数によって場所を決定します。

開催場所が決まり次第ご連絡いたします。

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

言葉のキャッチボールの本当の意味とは

コミュニケーションを図るうえで

「言葉のキャッチボール」という

言葉をよく耳にします。

誰かに話しかけたら、

一般的で常識的な言葉が返ってくれば

言葉のキャッチボールが出来ていると

と考えている人が多いと思うんです。

確かに、間違いではないんですが

この状況を言葉のキャッチボールが

出来ていると思うのは危険です。

事実のやり取り、例えば

A:今何時ですか?

B:〇〇時です?

この場合は感情が介入しないので、

見えてるそのままを

言葉を使って伝えることが出来ます。

この事実に関しては、

言葉のキャッチボールは

そう難しいことはありません。

厄介なのは、「感情」を伝える時。

皆さんは、弱みを人に見せられなくて

本当は淋しいと思っているのに

つい怒りをぶつけてしまった

といった経験がありませんか?

人は、幼少期(5~6歳)位までに

本物の感情を相手にぶつけ

どんな反応や態度を自分に向けて

来るのかを何度も試します。

その反応や態度が自分の欲求を

満たすのかそうではないのかを

判断して、満たされなければ

本物の感情以外の感情をぶつけ

欲求が満たされる方法を見つけます。

その見つけた方法で

この先も生きていこうと

決めてしまうわけです。

大人になってもこの方法を

かたくなに守ろうと努力します。

感情については、

この幼少期に決めた方法があるので

言葉という道具を使っても

本物の感情は伝わらず、

何か足りてないという気持ちが

残ってしまうものです。

とすると、本当に

言葉のキャッチボールは

出来ていると言えるでしょうか。

本物の感情置き去りにしたまま

幼少期に成功した方法で

言葉のキャッチボールをしている

のかもしれません。

もちろん、本物の感情を

相手にぶつけてしまえば

相手との関係性はうまく

いかないでしょう。

だからこそ、周りとの関係を

保つためにも、「本音」と「建て前」

があるとも言えます。

そこで、いちばん大切なのは

自分自身が本物の感情を認識して

認めているのかなのです。

「本音」と「建て前」が

悪いのではなくそれを自覚して

本音の部分を否定せずに

大事にすることが大切です。

しかも、相手にも「本音」と

「建て前」があるということを

忘れてはいけません。

相手の「本音」の部分を想像し、

労わることも重要です。

それが、本当の意味での

「言葉のキャッチボール」に

なるのではないでしょうか。

あなたは、自分の本音を

優しく抱きしめていますか?

相手の本音を大切にしていますか?

いちど考えてみてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

「色彩メンタルトレーニング基礎講座」

の開講が決定しました。

この講座は、

自己認知と行動パターンに視点を向け

自分が今何を感じ、何に反応して

どんな行動パターンなのかを知り、

現在抱えている悩みや問題の解決を

探る講座となります。

講座の詳細

1回2時間 全3回

開講日程

12月8日(金) 18時~

月1回の開講を予定しています。

(2回目以降はその都度ご都合を伺い決定します)

場所

伊那市内・箕輪町内

受講人数によって場所を決定します。

開催場所が決まり次第ご連絡いたします。

受講料

1講座 15,000円

その都度受講の際にお支払いいただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お申し込みはこちらから↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e1666d57801455

自分を変えたいと思ったときの対処法

人は誰しも一度は自分を変えたいと

思ったことがあるのではないでしょうか。

そんな時、多くの人が試みるのが

誰かに指摘されたところを

やめるように努力をしませんか。

過去の私も、その時の同僚に

「織部さんの言葉って人を傷つける」

と言われて、きつい言葉や意見を

言わない方がいいんだと思い込んで

ひたすら意見を述べるのを我慢しました。

我慢を続けるうちに、心のバランスを

崩した経験があります。

自分のこともよくわからないまま

闇雲に我慢をすることしか方法が

見つからなかったように思います。

といったように、多くの人が

まず自分のダメだと指摘された所を

抑えようとそこに意識を傾ける

のではないでしょうか。

その誰かに指摘されたダメな部分は

裏を返せばいい部分でもあるのです。

人は、プラスの部分とマイナスな部分を

同時に兼ね備えています。

例えば、

リーダーシップがある人は

その裏では、怒りっぽくて

他の人を攻撃してしまう

一面も存在します。

その短所を無理に抑制してしまえば

自分の長所も同時に抑制することに

なり、生きづらさを感じ

精神疾患になる恐れもあります。

色彩メンタルトレーニングでは

人は5つの性格で構成されている

と考え、その5つの性格を

「赤」「ピンク」「黄色」

「オレンジ」「緑(青)」で表します。

そして、それぞれの性格を

「色グラム」という心理テストで

数値化して客観的に見える化します。

高い数値は得意な分野で

低い数値は苦手な分野になります。

それぞれの性格には長所と短所が

存在していて、それぞれの長所が

それぞれの短所を補うという考え方です。

低い数値の部分があると

他の性格を補うことは困難に

なるので、低い数値の部分を

高める必要があります。

ダメだと思う性格を我慢という

方法で抑え込むのではなく、

別の性格を高め、その長所で

ダメなところを補うというわけです。

数値が低い部分を高める事で

心のバランスが取れ、

ダメな部分を抑制しなくても

自然とダメな部分が

気にならなくなっていきます。

自分の心のバランスに目を向け

何に取り組めばいいのかを

見つけるのもひとつの方法です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからはお知らせです。

先月からお話していた

新講座や新メニュー

それに伴う料金変更など

大幅なリニューアルが完了しました。

メニューをご覧になりたい方は

こちら⇦をクリック。

講座の詳細については

お問合せフォームにて

ご連絡ください。

第1期生の募集は年内を考えています。

こちらは詳細が決まり次第

お知らせします。